《ちょっと深堀り💡》シリーズ②-あなたの身近に潜むフードロス-

- 国内 フォト

- 2021年11月10日

- 読了時間: 6分

みなさん!こんにちは!

11月を迎え、秋が終わりになるころですね...。食欲の秋を楽しめましたか?

そこで今回はみなさんに身近な「食」に関する問題を扱います!

【目次】

1.はじめに

みなさんはフードロスの問題についてどのくらい知っていますか?

Co-Inでは以前にもフードロスを取り扱ったことがあります。ぜひこちらの記事もご覧ください。

2.フードロスってなに?

まず、フードロスってなに??と言われたら皆さんはなんと答えますか?

その意味のまま

FOOD(食品)+LOSS(損失)

と考える人が多いのではないでしょうか。

似たような言葉で「食品ロス」や「食品廃棄物」という言葉もあります。ではこれらの言葉は同じ意味なのでしょうか??

答えはNOです!!

まず、フードロス(Food Loss)とは「生産・貯蔵・加工・食品製造の過程で発生する食品の廃棄」のことです。そして食品廃棄物(Food Waste)は「小売・外食・家庭から発生する食品の廃棄」を指します。これらフードロスと食品廃棄物の2つをまとめて食品ロスと言います。日本政府は「食べ物が捨てられている問題」を扱う際には「食品ロス」という広義の言葉を使っていますが、フードロスという言葉が一般に知られているため、「フードロスが食品ロスと同じ意味を持つ」こともあります。

ではしゅうまいの製造工程から、これらの言葉が具体的に何を意味するのか、考えてみましょう。

ある工場でしゅうまいを作るのに100枚の皮があるとします。この工場では1つのしゅうまいに20gの餡を入れることになっていますが、機械の不具合で10gや30gの餡が入ってしまった場合、そのしゅうまいは規格外として捨てられてしまいます。20個のしゅうまいが規格外になってしまうと、残るしゅうまいは80個です。その後配送の際に、10個のしゅうまいがつぶされてしまい、売りものにならなくなってしまいました。この時点でしゅうまいは70個になりました。

~ここまでがフードロスです~

その後、スーパーにしゅうまいが並べられました。50個は売れましたが、20個は賞味期限が過ぎてしまったため、廃棄されることになりました。ある家庭では、家族4人分のしゅうまいを買ったものの、お父さん用にとっておいたしゅうまいを食べ忘れてしまったのでとっておいた1個を捨てることにしました。こんなことが15の家庭で起これば、合わせて15個のしゅうまいが捨てられることになります。

~ここまでが食品廃棄物です~

結果、皮が100枚ありましたが、人間の口に入れられたしゅうまいはたったの35個です。「消費」されるまでに大量のロスが発生しています。

~ここまでが食品ロスです~

3.給食はどこから来ているのか~輸入国と輸出国~

では、これらの廃棄は教育の場で提供される給食でどのようになっているのでしょうか?

みなさん、ここで給食を食べていた時のことを思い出してみてください!給食を残したことはありませんか?給食で使われている食材はどこから来ているか知っていますか?

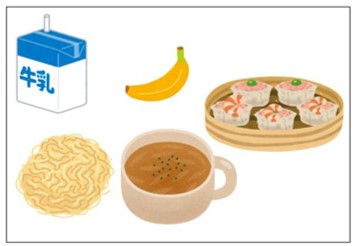

この記事では、下のような献立を用意しました!美味しそうですね〜☆

それぞれの食材について調べたいところですが、ここではエビしゅうまいの「エビ」を取り上げたいと思います。

日本で販売されているエビのうち、国産はたったの7.5%で、残りの92.5%は輸入されています。輸入先の内訳は以下のようになっています。

日本のエビ輸入量に占める輸入先の割合(2019)(出典:帝国書院)

1位インド 24.0%

2位ベトナム19.5%

3位インドネシア14.9%

ここから、日本ではエビをほとんど自給できていないことが分かります。

でも「エビを輸出する側の国は儲かっているのだからいいんじゃないか?」と思っていませんか??

実はそうではないのです。輸出国の多くはエビの生産に伴う環境破壊などに苦しんでいます。みなさんも聞いたことがあるかもしれませんが、エビの養殖地はマングローブ林を伐採して作られていました。マングローブ林は海と陸との間の重要な緩衝材の役割を果たしていますが、伐採によってその機能が失われた結果、海水が溢れだして水田が塩にさらされて稲が数年間育たなくなってしまいました。また、フィリピンやバングラデシュでは伐採により大量の雨が降った際にマングローブが雨を吸収できず、水害等が起きた地域もあります。このように、今後自分たちの食料をつくることさえままならない状況になってしまうのです。

この事例から、輸出したために自国の土地が犠牲になったことで、その国の人々が食べものに困る可能性があることが分かります。それにも関わらず、輸入国は食材を廃棄しているという事実があります。これらのロスをなくすことで世界のどんな問題が解決するのでしょうか?

4.食の不均衡

先ほどのしゅうまいが私たちの口に入るまでにどれほどのロスが生じていたか、そのロスによってどのくらいの人が助かるか考えてみてください。

世界には十分な食事が得られず、飢餓状態が続き、餓死してしまう人がたくさんいます。その一方で、まだ食べられる食材を大量に廃棄してしまっているのが日本を含む先進国です。また、先進国に輸出するために低賃金で作物を作っている人がいます。彼らは給料が少ないために家族に十分な食事を与えられません。この地球には食べ物を捨てている人がいる一方で、食べ物を手に入れることさえできない人がいることをみなさんはどう考えますか?

5.私たちが考えること、すべきこと

では私たちはこのフードロスの問題に対して何ができるのでしょうか。役人であるわけでもないし、そんなロスを防ぐなんて無理だよ、、、とあきらめないでください!

フードロスの問題を解決するために私たちができることはたくさんあります。今回はその中でも私のおすすめの事例を紹介します。それは、廃棄になりそうな食品を購入することです。特に「TABETE」というアプリでは、首都圏を中心にたくさんの出店があるのでぜひ使ってみてください!アプリでは前日に売れ残ったパンなどがお得なセットになって販売されています。それをお客さんがレスキューに行くというボタンを押すだけで簡単に食品ロスを防ぐことができます。しかし一番気を付けてほしい点は、食べきれる分を購入することです!フードロスをなくそうとして購入した食品を廃棄してしまっては元も子もなくなってしまいますからね!!笑

最後までお読みいただきありがとうございました!今回は、私たちに身近な「食」に潜む問題について《ちょっと深堀り💡》しました!

みなさん、ぜひいいね♡やコメントで記事の感想や意見も大歓迎です!お待ちしております!!

取り上げて欲しい記事の案も大募集中です!!

それでは、次回の記事もお楽しみに!!

執筆者:FEST TOKYO 12期国内フォトワーク事業部 志田 彩夏

参照:Yahoo news https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20210702-00245977

帝国書院 https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/map/index06.html

TABETE https://tabete.me/

コメント